العدمية الإبداعية

لو كان للفكرة أو للمشاهد والصراعات الحياتية زاوية واحدة لرؤيتها لتوقفنا جميعًا عن التفكير بعد استنفاد الأفكار مبكرًا، فالأحادية لا تقيم مشروعًا على الإطلاق، أو لنقل إن الحياة ستكون رتيبة ومملة وأقرب للعدمية وسرعان ما تنتهي إن اكتفت بالثنائية التي تعد أقل الصور الممكنة فضلًا عن الأحادية، والأكيد أنَّه يستحيل تحقيق أيّ إنجاز يذكر بشكل دائم اعتمادًا على القطب الواحد، فكانت الحياة في أدنى صورها تتمثل الثنائية، كخلق الكائنات بتعدد حيواتهم، ولم يقف الأمر عند ذلك بل تخطاه للمادة بكل صورها وأشكالها وحالاتها التي أتت هي الأخرى على هيئة ثنائية ومتعددة، كما يظهر في تركيب الذرة التي تتكون نواتها المركزية من بروتونات موجبة ونيترونات متعادلة، وتحيط بها إلكترونات سالبة، وفي الكيمياء تعتمد التفاعلات على تعدد العناصر والمركبات والجذور الكيميائية ولا تنطلق هذه التفاعلات إلا بحدها الأدنى الثنائي، ولا يستثنى من هذه الثنائية حتى العناصر المشعة كـ «اليورانيوم، والراديوم، والبولونيوم، والثوريوم» رغم حيويتها الفائقة وتفاعلها الذاتي وإطلاقها أشعة ألفا وجاما وجسيمات بيتا من تلقاء نفسها، إذ إن أنوية هذه العناصر كإخوتها في الجدول الدوري، تكون بالحالة الثنائية المعتادة، وتبقى كامنة على هذه الحالة المشعة، ما لم تُستفز بمؤثر خارجي يدفعها للانشطار والتعدد وبالتالي ظهور أثرها الإشعاعي السلبي والإيجابي على نطاق مؤثر، وكان لذلك الخلق المتعدد أسرار إبداعية أسهمت في الرفاهية المتناهية التي نعيشها الآن اعتمادًا على علم الفيزياء والكيمياء، كما أنَّ الله أنعم علينا بخلقه الكون على هيئة شبه كروية بحيث تتعدد الزوايا التي نراه من خلالها وتكون بالآلاف إن لم تكن بالملايين، وهذه حقيقة علمية، فزوايا الرؤيا كميات لا يمكن حسابها إلا بالمصفوفات الرياضية التي تحيلنا بدورها لأرقام فلكية يصعب تخيلها والتوقف أمامها.

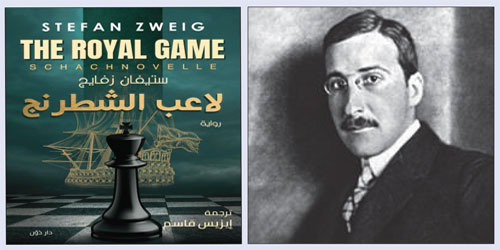

خطر لي كل ذلك وأنا أطالع «نوفيلا» «لاعب الشّطرنج» للأديب والكاتب والصحفي والمسرحي النمساوي «ستيفان زفايغ» ولعلي تعمدت التعريف به على هذا النحو المتعدد لإظهار أنَّه شكَّل هو أيضًا حالة تعددية بكثرة الأعمال الكتابية التي برع فيها، وناقض من خلالها فكرة الأحادية التي تناقشها روايته القصيرة، وقد أتت نسّختها العربية في مائة وتسّع صفحات من القطع المتوسط صادرة عن منشورات المركز الثقافي العربي بترجمة «محمد بن عبود»، والشاهد هنا أنَّه لولا هذه التعددية الأدبية التي اتصف بها الكاتب، ولولا التعددية التي تتسم بها زوايا رؤيتنا للمشاهد وعمق تفكيرنا المتشعب فيها، لما وصل الكاتب إلى هذه الفكرة الأصيلة التي ناقش من خلالها الأحادية، وأظهر قدرتها على تحقيق النجاح والفشل في ذات التوقيت، مبينًا أنَّ الأحادية لا تحتمل النجاح المطلق الذي ترتبط قيمته بانعدام الفشل أو العكس، وهو ما لم يتحقق مع بطلَيْ العمل اللذيْن تعمّد الإتيانَ بهما بصورة ثنائية داخل العمل رغم اشتراكهما في الأحادية السلوكية واتفاقهما في النجاح اعتمادًا عليها، بينما تعددت صور فشلهم في نواحٍ أخرى، في مقاربة غاية في الجمال والروعة والأصالة التي أحدتكم عنها وتكفلت بها زوايا الرؤية المتعددة، فالأحادية كفكرة مطلقة تفتقر للتفرد، إذ تحدث عنها كثيرون قبل «ستيفان» بينما أتت هذه النوفيلا لتناقشها من زاوية مختلفة تمامًا وتظهر أنها قد تتسبب في تشكُل حالة إبداعية غير متوقعة.

هذه الفلسفة العميقة التي اعتمدها الكاتب واستخدمها كهيكلية بنائية اتكأ عليها في تعمير سرديته، كانت بالفعل فكرة مبتكرة، أظهرها من خلال لعبة الشّطرنج الثنائية، إمعانًا في إظهار تأثيرات الأحادية، فهو لم يأتِ بالأحادية إلا كسلوك شخصي يتعلق بأبطال العمل «ميركو كزينتوفيك» و»السيد ب» بينما كانت كل مكونات السردية بعيدة كليًا عن الأحادية، وحضرت في أقل صورها بطريقة ثنائية، إذا ما استثنينا الرواية نفسها التي كانت هي الأخرى عبارة عن فصل واحد متصل كتعبير عن الأحادية، وكان هذا مبررًا بالنسبة للسردية إذ ربما أراده الكاتب على هذا النحو للإشارة إلى أنَّ المغزى العميق المستهدف يرتبط بالأحادية رغم الثنائيات التي حضرت في أغلب جزئيات العمل من خلال لعبة الشّطرنج ثنائية المتنافسين، وكذلك إسناد رواية هذه النوفيلا للراوي العليم الداخلي المشارك في الحدث إضافة للراوي المتكلم «السيد ب» الذي نهض بسرد حكايته كاملة، فيما ظهر الراوي العليم بصحبة ثنائية ولم يكن منفردًا، وكذلك حضر القس أو من أوكل إليه تربية «ميركو» بصورة ثنائية مع الضابط الذي ظل يتسامر معه في لعب الشطرنج يوميًا في صورة متعددة هي الأخرى وصفها الراوي العليم ص9 بقوله: «وفي المساء عندما كان القسّيس يُشعل غليونه الطويل القديم، ويشرع في اللعب مع صديقه الضّابط جولات الشّطرنج الثّلاث المعتادة، كان المراهق يُدني من المائدة لمّة شعره الأشقر فيثبّت على رقعة الشّطرنج في صمت عينَيه اللتين تُعطيان الانطباع أنّهما نائمتان غير مباليتين تحت جفنيهما الثّقيلَين». انتهى كلامه. وكما يلاحظ هنا أن هذا المشهد كاملًا خلا من الأحادية حتى في وصف الفتى فكانت الصورة الأدنى ثنائية ما يشير إلى تعمد الكاتب الإتيان بالأحادية كمحفز أسهم في تشكُل السلوك الإنساني الإبداعي وكطريقة سرد للرواية فقط، وهو ما تكرر أيضًا في كل مفاصل العمل حيث ذكرت مدينتين هي «نيويورك» و»بوينس آيرس» في الحديث عن رحلة السفينة التي شهدت معظم الصراع، وذكر موقعين هما دير القرية اليوغوسلافية التي شهدت نشأة بطل الشطرنج العالمي «ميركو» ومدينة فيينا بالنمسا التي شهدت حكاية «السيد ب» ما يعني أن السارد تعمد الزج بالثنائيات لإظهار العدمية والأحادية المستهدفة من السرد.

وبالعودة للأحادية التي شكلت شخصيات أبطال هذا العمل وتحديدًا «ميركو» و»السيد ب» فيمكننا القول إن الروايات لطالما استعرضت أنماطًا مختلفة من الشخصيات، واجتهدت كثيرًا لمحاكاة الواقع بتناول الشخصيات المركبة التي تعد أساسًا في تركيبة الشخصية الإنسانية، حيث يندر تمامًا أن نجد شخصًا أحاديًا في سلوكياته ولا يفاجئنا بقراراته الغريبة، وكان الحديث يدور غالبًا حول السلوكيات المتناقضة التي نراها من هؤلاء وتكون مصدر حكاياتنا، ومع أنَّ «ستيفان زفايغ» لم يبتعد كثيرًا عن هذا التناقض الإنساني المركب، إلا أنَّه تميز عن الجميع في إيقافنا على تشكل هذه الشخصيات من صراعات أحادية واطلعنا على أسباب هذا التراكب باستخدام لوحة الشّطرنج بثنائية لونيها الأبيض والأسود، وأنَّ أبطال العمل يمثلان بالفعل هذا التضاد اللوني الصريح والمعلن الذي يقف عليه الجميع في كثير من الشخصيات التي نواجهها، لكن أسباب هذا التراكب ودوافعه وطريقة تشكُله هي الحكاية القصيرة التي حاول الروائي النمساوي اطلاعنا عليها وتمثلت في أحادية من نوعين مختلفين شكلت شخصية كلٍ منهما وبررت لنا سلوكياتهما اللافتة، وكان واضحًا من استحضاره لشخصيتين هما بطل الشطرنج العالمي «ميركو كزينتوفيك» و»السيد ب» أنَّه يسعى لإظهار الأحادية التي تفتك بالإنسان وتدمره إن على المستوى الشخصي أو تمتد لمجتمعه في حال مارسها على نطاق واسع وسمح لها بتأطير سلوكياته، فهو رغم اعتماده لها كوسيلة لتشكيل الشخصيات إلا أنه ذكرها كسلوك جمعي أورد المجتمعات المهالك بذكره للقيادات الديكتاتورية الأحادية كالنازية والشيوعية الاشتراكية، لكنه لم يأتِ بها على هذا النحو في كل أحوالها وإنما جعلها سببًا في إبداع منقطع النظير لدى بطلي العمل اللذين قادهما حظنا الجميل وذكاء السارد أن يجتمعا ويلتقيا حول مباراة شطرنج يظنها بعضهم مجرد تنافس رياضي ذهني ينتهي بتغلب أحد اللاعبين وإخفاق الآخر بينما كانت هنا حلبة فارغة تظهر الفرق الكبير بين ظاهر الإنسان وباطنه، فكلاهما لاعب شطرنج بإمكانات تفوق الوصف، ولكنهما يختلفان جدريًا في طريقة تعلمهما وولعهما بها وكذلك في الاستراتيجيات التي يستخدمونها لتحقيق النصر وانعكاسها على كل منهما، وإن اعتمدا – كلاهما – على الأحادية التي تسببت بها عدمية من نوعين مختلفين، وهي الفلسفة العميقة جدًا التي أشار لها المؤلف بشكل مباشر ص19 في قوله: «فلطالما حيّرني أحاديو التّكير هؤلاء والمهووسون بفكرة واحدة لا يعرفون غيرها، وكنت أرى أنّه كلّما ازداد الذّهن انحسارًا ازداد، مع ذلك، مُلامسة للّانهائي». انتهى كلامه. وهو يشير هنا لجانب سلبي وإيجابي في ذات التوقيت ينجم عن أحادية التفكير، فهو من جهة يظهر إبداعات معينة نتيجة التركيز الشديد على هدف واحد، وقد ينجح في الوصول للقمة من خلاله، كما حدث مع «ميركو» الذي أصبح بطلًا للعالم في لعبة الشّطرنج رغم محدودية تفكيره وذكائه المتدني حسب وصف السارد في قوله ص9: «ما أن ينتهي ميركو من عمله حتى ينتبذ له مكانًا من الغرفة، عليه من إمارات الزّيغ والسّهوم ما يُرى على الغنم في المراعي، غير معير أدنى اهتمام لما يمور حوله». انتهى كلامه. ولم يكن هذا وصفًا عرضيًا ينم عن موقف ما يتعلق بالنفور من الشخصية بقدر ما كان صدقًا في الوصف، وكان قبل ذلك قد أجاد في وصف حالة الشاب التي تأثرت كثيرًا بنشأته الأولى وأظهرت أحاديته اللافتة في قوله ص8: «وعندما أدرك الرّابعة عشرة كان لا يزال يستعين بأصابعه للعدّ، وبعد ذلك بسنوات ظلّ يلاقي مشقة ما بعدها مشقّة في قراءة كتاب أو جريدة. غير أنّه لم يكن ممكنًا القولُ، مع ذلك، إنّه كان يعند أو يفتقد للنيّة الطّيبة؛ بالعكس كان ينبري بجدّية لما يُؤمر به، فيستقي الماء ويُجزَّئ الحطب ويشتغل في الحقول ويُنظّف المطبخ». انتهى كلامه. وكما يلاحظ هنا أنني أسهبتُ كثيرًا في الاستشهاد بما قاله السارد، ولكنَّ، ذلك كان ضروريًا لإيضاح دقة الوصف الذي قُدمت به الشخصية الأحادية، ومحاولة إيقافنا على طريقة تشكُلها، وبراعتها رغم نقص القدرات العقلية الملموس، وإن كنت أتحفظ على مرامي ذلك الوصف، فقد لا تكون تلكم السلوكيات نقصًا في القدرات العقلية بقدر ما كانت أحادية التوجه صوب أمر ما أخذ من البطل كل مأخذ ، وإن كانت السردية قد أشارت بالفعل لذلك وهي تظهر البطل غير معني بأي من الأمور الحياتية المعتادة وانصب بكل مقدراته العقلية والجسدية والعاطفية صوب لعبة الشّطرنج وأتقنها بالمحاكاة من دون أي تعليم مباشر، فظهر في منتهى الغباء مع الاختبارات الحياتية الأخرى، والصورة الصحيحة أنه لم يكن غباءً بقدر ما كان انشغالًا بأمر آخر أفقده التركيز أو أنَّ طاعته العمياء للقس غيبت قدراته العقلية التي أظهرتها لعبة الشّطرنج في صورتها الحقيقية.

وبالعودة للأحادية الناجمة عن العدمية التي أراد السارد أن تكون سببًا في إبداع من نوع مختلف يقتصر على المهارة المستهدفة فقط، نجد أنه لم يُفصل كثيرًا في استظهار سببها مع «ميركو» رغم أنه كان الأكثر حضورًا في مجال الإبداع حيث تصدر المشهد العالمي في لعبة الشّطرنج ولم يهزم مطلقًا غير مرتين إحداهما أمام منافسه الشرس «السيد ب» والأخرى في أول خروج له من القرية قبل إتقانه المطلق، واكتفى فقط في إظهار تناقض سلوكياته عندما يبرع في لعبة ارتبطت بالذكاء الخارق بينما يظهر على الجانب الآخر في منتهى الغباء خارج لعبة الشّطرنج كما يصفه السارد ص18 في قوله: «لكن كيف كان ممكنًا لنجاح يُحرَز بهذه السّرعة ألّا يفعل فعله في ذهن هو على هذا القدر من الخواء؟». انتهى كلامه. وكما يظهر هنا فإنَّ الشاب دأب على إظهار هذا التناقض العجيب في كل المحافل، ما جعله مدعاة للاستهجان والسخرية في كل تصرفاته، بينما ظهر بصورة خارقة وهو يقف ببلادة حسه المعهودة أمام لعبة الشّطرنج ويسقط عتاة المنافسين وينوع أساليبه في القضاء عليهم، والشاهد هنا أن السارد أراد فقط إيقافنا على أن العدمية الأحادية الاختيارية التي مارسها «كزينتوفيك» شكلت معينًا لا ينضب للإبداع وأخرجت لنا بطلًا لا يقهر في لعبة الشّطرنج لكنَّه على الجانب الآخر كان فاشلًا ومكروهًا اجتماعيًا نظير الصفات السيئة التي عرف بها، إذ لم يكن يهتم بغير اللعب والكسب المادي، وتأثر كثيرًا بنشأته كمزارع أجير مستعبد لدى القس، فيظهر على الدوام في قمة عجرفته وصلافته ووقاحته أي أنَّه – وبعيدًا عن جولات اللعب – كان يتمثل صورة سيئة جدًا وصفها الراوي ص 17 بقوله: «كان يحتفظ بحركات الشّاب المزارع المحدود الأفق الذي لطالما كنس غرفة قسّيس قريته». انتهى كلامه.

ومع أن «كزينتوفيك» لم يظهر هذه العدمية، ولم يظهر أنَّه يعلم بها، ولم يتطرق لها السارد بشكل مباشر مكتفيًا فقط بإعطائنا ملامح بسيطة تشير لما يشبه العدمية من خلال بيان انسداد الأفق لدى هذا اللاعب وتأثره بنشأته القروية واقتصار براعته الحياتية على ممارسة اللعب الذي أتقنه بطريقة المحاكاة أو التقليد وهي بالمناسبة الطريقة المعروفة والمعتادة لتفسير وفهم أسباب ظهور بعض المواهب وتعد غالبًا رافداً كبيرًا للاعبين الموهوبين في شتى الألعاب متى ما توافرت معطيات إضافية ليس هذا أوان الحديث عنها، وكان إخفاقه أيضًا في كل الأعمال الأخرى بخلاف المهام الغريزية المرتبطة بشهواته كحب المال الذي حرص كثيرًا على جمعه؛ أمرًا متوقعًا، وقفنا عليه كثيرًا مع بعض النماذج العالمية لمبدعين أظهروا هذا التناقض في مسيرتهم الحياتية، وهو ما يدفعنا للتساؤل مرة أخرى، ما الجديد إذًا الذي أتى به السارد واختلف عن كل من نقل لنا هذه الصور؟!

ولعلي أستطيع الإجابة عن هذا الاستفهام الإنكاري المهم من خلال العودة إلى النسخة الإنجليزية من العمل التي أتت تحت عنوان «schach novelle» وهو ما يشير إلى أن السارد لم يأتِ على ذكر لاعب الشطرنج وإنما على اللعبة نفسها فهو بالترجمة الحرفية عنونها بـ «شطرنج» ونكره لإيصال المغزى العميق الذي يريده، ما يعني أنه اختزل السردية في هذه اللعبة التي تمثل الثنائية والأحادية والعدمية في نفس التوقيت، فلوحة الشّطرنج نفسها تمثل العدمية المطلقة إذ لا علاقة لها بما يجري فوقها فهي مجرد مربعات ملونة يستفاد منها في تحريك القطع، وكان السارد قد أشار لهذه العدمية بحديثه عن إمكانية التخلص من رقعة الشّطرنج وممارسة اللعبة دون الحاجة لها في أكثر من موضع كقوله ص14: «ومن المفروض أنّهم كانوا يسخرون منه بسبب من ذلك في الحلقات التي يرتادها، لأنّ كزينتوفيك لم يستطع قطّ أن يلعب ولو جولة شطرنج واحدة بطريقة تجريدية، أي دون أن تكون الرّقعة منصوبة أمامه. كان عاجزًا تمامًا عن استحضار رقعة الشّطرنج في خياله». انتهى كلامه. ووصفه أيضًا لاستغناء الطرف الثاني «السيد ب» عنها في قوله ص73: «وبعد ثمانيةٍ أُخرٍ استغنيت عن الشّرشف المقسّم إلى مربّعات وجَعَلَتَ العلامات أ1، أ2، ج7، ج8، التي كانت قد بدت لي شديدة التّجريد أوّل الأمر، تتجسّدُ الآن آليًا في ذهني في شكل صور مرئية». انتهى كلامه. ما يعني أنَّ رقعة الشّطرنج كانت بالفعل رمزًا للعدمية التي يمكنها أحيانًا احتواء الإبداع وإنضاجه من خلال تسببها في الأحادية التي شكلت مواهب هذه السردية في الحالتين، وباعتقادي أنه كان مباشرًا في إظهار عدمية رقعة الشّطرنج، إذ لم يكن لها أي أهمية في الحالتين، وأمكن التخلص منها والتميز في اللعبة بدونها في إشارة خفية للأحادية التي كان عليها البطلان نتيجة للعدمية التي عاشاها وكانت أكثر تأثيرًا مع «السيد ب» وهو الذي استغنى مطلقًا عن هذه اللوحة، بل شكك في قدرته على اللعب في وجودها، ما يعني أنَّ اختيار لعبة الشّطرنج كان مقصودًا بكل تفصيلاته وليس اللاعب، في وقت أقر السارد أنَّ هذه اللعبة اشتهرت بالنماذج المختلفة كليـًّا عن الصورة التي أتى بها في قوله ص16: «كانت الدّائرة اللامعة لأساتذة الشّطرنج تضمّ إلى تلك اللّحظة أصنافاً من الشخصيات ذات الذّكاء الخارق والمتنوّع، من فلاسفة وعلمء رياضيات وأدمغة ذات خيال مجنّح ومبدع في الغالب، ولأوّل مرّة طرأ شخص غريب على هذه الأجواء الفكرية، في هيئة هذا الفظّ عديم الثّقافة الصّموت». انتهى كلامه. أي أنَّه لم ينكر ندرة هذا النموذج الإنساني الغريب الذي مثل الأحادية الإبداعية أو العدمية الإبداعية.

وإذا ما تجاوزنا العدمية وذهبنا باتجاه الثنائية فهي ظاهرة من خلال ثنائية اللون وثنائية اللاعبين وثنائية القطع المستخدمة وكل ذلك يقودنا للأحادية التي نتحدث عنها إذ إنَّ الأشياء تعرف بأضدادها، مع ملاحظة أنها- أي الأحادية – أتت عرضيًا في وصف تشكل شخصية البطل العالمي، على عكس ظهورها اللافت مع البطل الحقيقي الذي أتى به السارد ليجسد هذه الأحادية المفضية للإبداع بداية من تخليصه من كل المواصفات التي تضخم ذاته كتغييب اسمه بشكل مطلق وانتهاءً بوصف سلوكه اللافت الذي كان على النقيض تمامًا من البطل العالمي حيث دماثة الأخلاق والتواضع الجم والهدوء والسكينة.

ورغم هذه الصفات الرائعة التي تظهر «السيد ب» كشخصية اجتماعية محببة إلا أنَّه هو من اطلعنا على كل تفاصيل الأحادية وطريقة تشكُلها داخل عقل الإنسان من خلال استلامه لزمام الحكي بضمير المتكلم وسرده لكامل حكايته مع المحققين الاشتراكيين الذين مارسوا معه تعذيب الأحادية لدفعه للحديث والإفصاح عن الأموال التي يعتقدون أنه يمتلكها، ووصوله إلى الهروب من هذه الأحادية القمعية التي مورست عليه بممارستها ذاتيَّـًا عند حجزه في غرفة مستقلة لا يرى ولا يتحدث فيها مع أي مخلوق طوال سنة من إيقافه، توحدت فيها المشاهد والزمن حتى أتت لعبة الشّطرنج عن طريق الصدفة لتخرجه من هذه الأحادية، لكنَّها أوقعته في أحادية أشد ضراوة كادت تفتك به وتفقده عقله تمامًا، وكان السارد قد أبدع أيما إبداع في وصف هذه الحالة التوحدية بشقيها القمعي المباشر والشخصي غير المباشر الذي مارسه البطل بإرادته كقوله ص56: «لم يكونوا يُؤذوننا بشيء، وكانوا يقتصرون فقط على تركنا في مواجهة العدم، إذ من المعلوم أنّ لا شيء في الكون يضغط على الرّوح البشرية أكثر من مواجهة العدم. فهم بإنشائهم حول كلّ واحد منّا فراغًا كاملًا، وبحشرنا في غرفة مُغلقة عمليًا في وجه العالم الخارجيّ، كانوا يستعملون وسيلة ضغط من شأنها أن تُفرج شفاهنا، من الدّاخل، بطريقة أضمنَ من الضّربات ومن البرد». انتهى كلامه.

ومعلوم أن هذه الوسيلة ناجعة جدًا إذ يتم حشر المعنفين في عدمية معينة لأوقات محددة تدفعهم للتحدث وإخراج كل ما لديهم من معلومات في سبيل الخلاص من هذه الحالة القاتلة التي أبدع السارد في وصفها في أكثر من موضع بطريقة مختزلة وغاية في الجمال كقوله أيضًا ص57: «نمشي ونؤوب في غرفتنا حاملين أفكارنا التي تذرع أذهاننا ذهابًا وجيئة، بلا انقطاع ووفق الحركة نفسها». انتهى كلامه. وهو هنا يصف لنا بدقة التحولات التي يعيشها من يُمارس عليه هذا النوع من التعذيب الذي اتخذ صفة العالمية وأصبح يستخدم في كل الأنظمة القمعية بعد شيوعه والحديث عنه نقلًا عن سير المعذبين المدونة بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان حديثه المفصل عن الأحادية وطريقة تشكُلها داخل «السيد ب» قد امتد ليوقفنا على المراحل المتقدمة التي وصلها عندما أصبح يهتم بأي تفصيلة جديدة تخرجه من حالة التوحد التي كان يعيشها في معتقله الفخم وقد وصف كل ذلك بوصف بديع في قوله ص63: «أمّا الآن فلم أعد أقدر حتى على تركيب جملة بسيطة دون تمتمة، لأنّني كنت أثناء النّطق بها أُثبّت بصري في مُنتهى القلق على قلم الكاتب وهو يعدو على الورقة كما لو كان غرضي هو العدو في أثر كلماتي». انتهى كلامه. وقوله أيضًا ص66: «فأثار انتباهي مثلًا حتى وجود قطرة مطر عالقة بياقة مُبلَّلة. كنت أنتظر بلهفة لا معنى لها (سيبدو لك هذا سخيفًا) أن أرى ما إن كانت ستتدحرج على طول الثنية أم أنّها ستقاوم الجاذبية وتبقى متشبِّثة بمكانها زمنًا أطول». انتهى كلامه. وكما يظهر هنا أنه أصبح معنيَّاً بالتفاصيل الصغيرة التي تعد تافهة في متابعته للقلم أو قطرة الماء، لكنها بالنسبة له لم تكن كذلك بسبب أنها تخرجه من حالة الأحادية التي كان يعيشها داخل غرفته الفندقية، ولعله أجاد أيضًا في وصف أثر هذه الأحادية القمعية التي مورست عليه في تأثيرها الفعلي على التحقيق معه حيث كاد يعترف بكل ما لديه بسببها وهو ما عبر عنه بطريق بديعة أيضًا في قوله ص59: «لكنّ أكثر ما كان يُثير خشيتي في هذه التّحقيقات هو عجزي الكامل عن تخمين ما كان جهاز الغيستابو يعرفه سلفًا، بتجسّسه، عن سير أعمالي، وما يُريد أن ينتزعه منّي الآن». انتهى كلامه.

ولعل أجمل وصف للأحادية التي تلبسها وتلبسته وسيطرت على سلوكياته قبل أن توشك على إذهاب عقله تمامًا ووصوله في مرحلة ما لمرض الفصام العقلي الذي تسبب في خروجه من المعتقل عندما أصبح يمارس حياته بشخصيتين متنافستين من خلال إدمانه لعب الشّطرنج مع نفسه داخل معتقله، وكان قد وصف هذه المرحلة المهمة بقوله ص81: «صرت أقف لا شعوريًا موقفَ المتحدّي. يُصارع الأسودُ الذي صرته الأبيضَ الذي كنته أيضًا، فيغدو كلّ منهما شرهًا مُتعجِّلًا النّصر. ما كنت أُفكّر في القيام به بلعبي بالقطع البيضاء كان يُصيبني بالحمّى عندما ألعب بالسّوداء، وكان أحد الخصمَين الثّاويَين فيّ ينتصر ويغتاظ في آنٍ عندما يرتكب الآخرُ خطأ أو تُعييه الحيلة». انتهى كلامه. وقوله أيضًا ص82: «وأنّني كنت شخصًا تراكم الغضب في داخله دون أن يستطيع تفريغه على شيء أو على أحد. لم تكن أدنى تسلية مُتاحةً لي، باستثناء هذا اللّعب العبثي ضدّ نفسي، فكنت أُفرغ فيه بعنفٍ غلّي ورغبتي في الانتقام. كان يسكنني رجل يرغب بأيّ ثمن في أن يكون على حقّ، لكنّه لم يكن بمستطاعه مواجهة إلّا أنا أخرى يلعب ضدّها». انتهى كلامه. حتى ختم لنا هذه الحالة بوصفه الرائع لتلك اللحظة التي أعقبت انهياره تمامًا ونقله للمصحة عندما استيقظ ووجد نفسه يعيش ظروفًا مختلفة تشي بتخلصه من الأحادية التي كادت تقضي عليه في قوله ص86: «((أنت تحلم)) أسررت لنفسي. ((أنت تحلم، فاحرص على عدم فتح عينيك! أطِل حلمك بدل أن ترى من جديد هذه الزّنزانة الملعونة بكرسيها وحوض اغتسالها وطاولتها مع الورق المرسوم الجاثم على الجدار، لا يتغير أبدًا. أنت تحلم… فواصل حلمك))». أنتهى كلامه.

بالطبع الحديث عن هذا العمل الإبداعي الذي لا يمكن أن يكون «نوفيلا» وأجد أنه رواية مكتملة الأركان بمتنها الغني جدًا رغم تطابقها مع مواصفات الرواية القصيرة من إيجاز وتكثيف وقلة عدد الشخوص، ومحدودية الزمان والمكان والصراع وصغر مساحة السرد، وأجد أنها تستحق الاستفاضة أكثر في الحديث عنها إذ إنَّ هناك كثيرا مما يمكن قوله عن امتداداتها الثقافية والسياسية والاجتماعية وارتباطها النفسي بانتحار مؤلفها فور انتهائها منها، ولكنني مضطر للتوقف هنا مكتفيًا بالقول إنَّ هذه السردية لم تعتمد على فلسفات وأفكار معينة انتظمت لتشكل لنا الحكاية كما يحدث عادة، بل كانت الحكاية نفسها فلسفة عظيمة تصور لنا التركيبة الإنسانية العجيبة التي تُخلق عادة من ظروف معينة تعيد تشكيلها وتكسبها صفات لا يمكن تخيلها حتى إننا قد نجد إبداعًا منقطع النظير هيأت لظهوره عدمية مطلقة وأحادية مستهجنة أو عوامل غاية في السوء، وهو ما جسده أبطالنا الخارقون باعتمادهما على «العدمية الإبداعية».

روابط مفيدة: الأمسيات التوعوية · من نحن ·

اترك تعليقاً